锐见|米其林如何“读懂”南京?

2025年04月09日

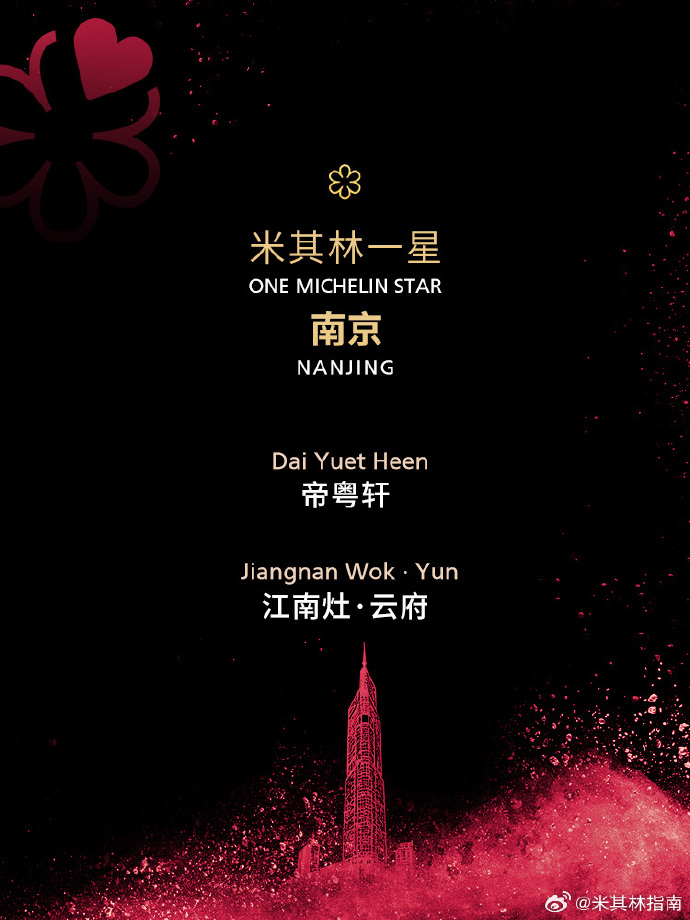

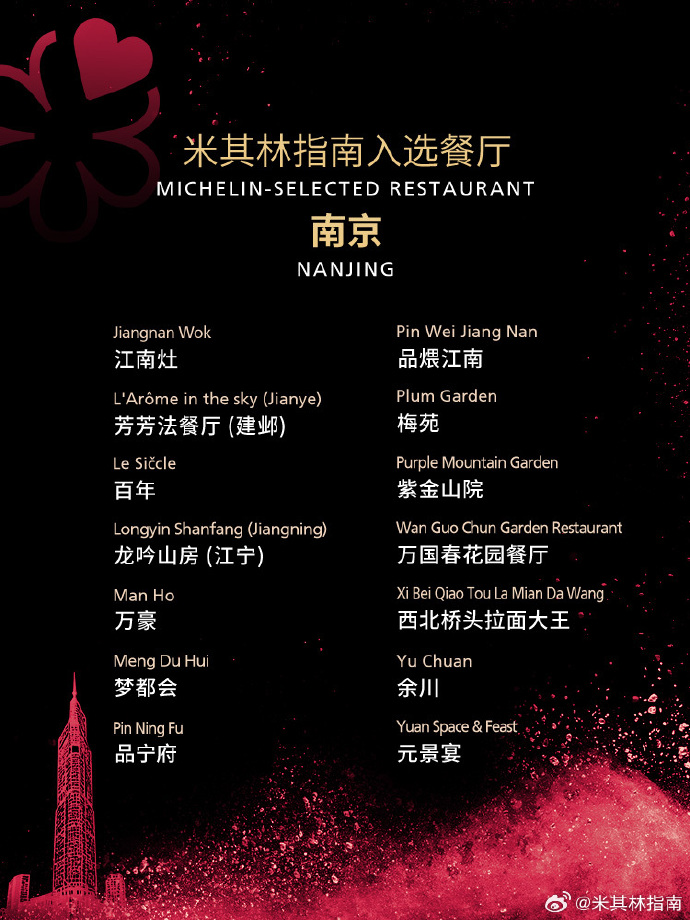

4月9日,“首版江苏米其林指南”在南京发布,2025江苏省米其林指南星级餐厅、米其林指南推荐餐厅、必比登推荐餐厅等榜单揭晓,展示了江苏省内南京等城市的卓越美食文化。

有人说,入选米其林城市,代表着南京餐饮业获得了“国际认证”。那么,南京何以成为米其林青睐的城市?这份殊荣又将给南京带来什么样的影响?

3月14日,米其林指南盛赞南京:“这座长江之畔的古城融合历史底蕴与现代活力,是当之无愧的美食之都”。“在南京,没有一只鸭子能游过长江。”许多人初识南京美食,或许是从一碗鸭血粉丝汤或一只盐水鸭开始。但若仅以“鸭都”定义南京的饮食文化,显然过于片面。

南京的餐饮底色,是六朝古都的厚重历史与南北交融的多元风味的交织。从历史看,南京自古是南北交会之地,饮食文化兼具北方的大气与南方的细腻。明朝迁都北京后,南京的宫廷菜流落民间,形成了独特的“京苏大菜”体系,如炖生敲、松鼠鱼等,讲究刀工与火候;而市井小吃则充满烟火气,从秦淮河畔的糖粥藕到老门东的牛肉锅贴,无不体现平民智慧。这种“雅俗共赏”的特质,恰与米其林“从街头小摊到高端餐厅”的评价维度不谋而合。从当下看,南京餐饮的创新能力同样亮眼。绿柳居、马祥兴等本土老字号在坚守传统的同时推陈出新;江南灶、梅苑等高档餐厅则巧妙地将本帮菜与国际烹饪理念融合;更不必说南京活跃的咖啡文化、精酿酒吧和独立甜品店等等,它们共同构成了一个层次丰富的美食生态系统。米其林“从街头到高端”的评价维度,恰与南京“雅俗共赏”的美食生态形成共振。米其林的到来,将南京推向了“多元美食之都”的国际舞台。南京通过米其林这一国际符号,完成了从“历史名城”到“活力之都”的叙事转换——美食成为城市软实力的媒介,既传承历史,也展现当下。

短期来看,米其林指南的入驻,将对南京这座城市的消费、旅游、知名度等带来显著促进作用。数据统计,餐厅获得米其林一星、二星、三星评级后,平均收入水平将分别增长50%、20%和25%;如果目的地有米其林星级餐厅可供选择,57%的旅客会延长停留时间,其中80%的人愿意多住一晚。一方面,米其林将推动南京餐饮业的标准化与国际化。尽管南京不缺好餐厅,但米其林的评审体系如同一面镜子,将会促使从业者以更高的标准要求自己;另一方面,这份指南将成为南京向世界展示文化自信的窗口,南京菜背后所蕴藏的历史典故与美学理念,可能比菜品本身更令国际食客着迷。

纵观全球,美食与城市发展始终相互成就。伦敦的博罗市场、东京的筑地市场,均以美食为纽带激活了片区经济与文化活力。南京亦可借此契机,探索“美食+”的更多可能。以“美食+文旅”为例,夫子庙、老门东等景点可以通过米其林IP打造高端美食体验路线;而高淳的螃蟹、溧水的草莓等优质农产品,也可借米其林供应链走向高端市场,吸引更多游客前来乡村旅游,反哺乡村振兴。

米其林的评价体系以全球统一的“星标”为核心,强调菜品创新、服务水准与用餐体验的稳定性。这种标准化固然将推动南京餐饮业的品质升级,比如食材溯源、服务流程规范化等。但也有人担忧:标准化会否影响南京本土饮食文化的复杂性与多元性。值得欣慰的是,米其林近年在本土化维度上展现出灵活性。例如,广州指南纳入“坚记面店”等街边摊,认可其市井文化的独特价值;成都榜单中“市井火锅”与“高端川菜”并存,体现对地域饮食生态的尊重。这为南京提供了重要启示——与其被动适应国际标准,不如主动构建“本土化评价体系”。文化叙事赋能:将菜品与历史典故深度绑定,如“炖生敲”可关联明代文人宴饮传统,“糖芋苗”可讲述秦淮河畔的民俗故事,通过菜单设计、服务讲解等方式传递文化内核;在地食材认证:推动高淳螃蟹、溧水草莓等本土食材进入米其林供应链,并设立“可持续农业”指标,鼓励餐厅优先选用本地生态农产品;社区参与机制:引入本地食客、文化学者参与评审,避免“精英视角”垄断话语权,确保牛肉锅贴、柴火馄饨等市井美食不被排除在体系之外。

米其林与南京的互动,不应是单向的“标准输入”,而应是双向的“文化对话”。唯有在标准化与本土化之间找到动态平衡,南京才能既登上国际美食舞台,又不失“六朝烟火”的魂与根。当美食和这座城市的气质相契合,人们消费的将不仅是美食,更是一座城市的历史厚度、创新活力与开放姿态。

部分图片来源:米其林指南、南京发布、南京消费发布、溧水发布、南京有个号