返回

东北抗日联军

东北抗日联军是中国共产党创建最早、坚持抗日时间最长、条件最为艰苦的一支人民抗日军队,是东北各族人民反抗日本法西斯的中坚力量。抗联战士的斗争环境之艰苦令人动容。在严寒中,战士们常常以草根、树皮、棉絮充饥,使用的武器多是土枪土炮,甚至大刀长矛。

在东北抗联的烽火史诗中,杨靖宇、赵尚志被并称为“南杨北赵”。

杨靖宇,原名马尚德,1905年出生于河南省确山县。1932年,杨靖宇收党中央委托,到东北南满地区组织抗日联军,他按照中国工农红军的经验,整顿当地游击队,组成中国工农红军第三十二军南满游击队,并粉碎敌人4次围攻,并主动出击,进行大小战斗60余次,打死打上日伪军130余人。并总结出“杨氏作战”三大绝招:半路伏击、远途奔袭、化装袭击。从1935年8月-12月,杨靖宇孤军征战,迂回行进2000多公里,创造东北抗日游击战争史上极为光辉的一章。

在敌人眼里,杨靖宇被称为“满洲治安之癌”,他是日方捕杀抗联高级干部的名单的第一位。高压之下,其部队精疲力竭,加之叛徒告密,1940年2月23日下午四点左右,敌人发现了杨靖宇,这时他身上挂伤,行动艰难。杨靖宇与敌人顽强激战最后20分钟,最终杨靖宇被叛徒击中,壮烈殉国,年仅35岁。时任伪通化警务厅长岸谷隆一郎解剖杨靖宇尸体时得知,杨靖宇在零下二三十摄氏度的严寒下,依靠吃草跟和棉絮,与之战斗了半个月时间。岸谷隆一郎大为震撼,他曾写道:“天皇陛下发动这场战争或许是不合适的。中国有杨靖宇这样的铁血军人,一定不会亡国。”

赵尚志,热河朝阳(今属辽宁)人。九一八事变后,赵尚志在东北发展抗日武装主持创建了珠河东北反日游击队。1936年8月,赵尚志任东北抗日联军第三军军长,指挥部队在近40个县境内开展游击作战。1937年3月,赵尚志率领200余人在林区与数倍于己的敌军交战,共毙伤日伪军300余人。

在赵尚志的领导下,抗联战士在茫茫林海中神出鬼没,赵尚志成为日本关东军的心腹之患。他们发出“小小的‘满洲国’,大大的赵尚志”的无奈感叹,悬赏一万元捉拿赵尚志。1942年4月12日凌晨,赵尚志被特务诱骗出击,途中受伤,被俘8小时后壮烈牺牲,时年34岁。穷凶极恶的敌人割下了赵尚志的头颅,运到长春庆功,把他的躯体扔进了松花江的冰窟中。赵尚志虽然牺牲了,但他的英雄气概永远长存与白山黑水之间,激励更多人走上抗日最前线。抗战胜利后,为了缅怀这位抗日英雄,珠河县改名为尚志县,后撤县设市;哈尔滨的一条主要街道被命名为“尚志大街”。

战斗于白山黑水间的还有巾帼英雄赵一曼,日伪将她与赵尚志并列为需要剿灭的“匪首”。

赵一曼,原名李坤泰,1905年出生于四川宜宾。九一八事变爆发后,她化名“赵一曼”,被派往东北地区发动抗日斗争,先后任满洲总工会秘书、组织部部长和哈尔滨总工会代理书记。1934年7月,赵一曼前往珠河县(今尚志市),担任中共珠河中心县委委员,后出任东北人民革命军第三军一师二团政委。她领导的游击队让日伪军接连挫败,敌人惊恐地称她是“手持双枪、红装白马的密林之王”。

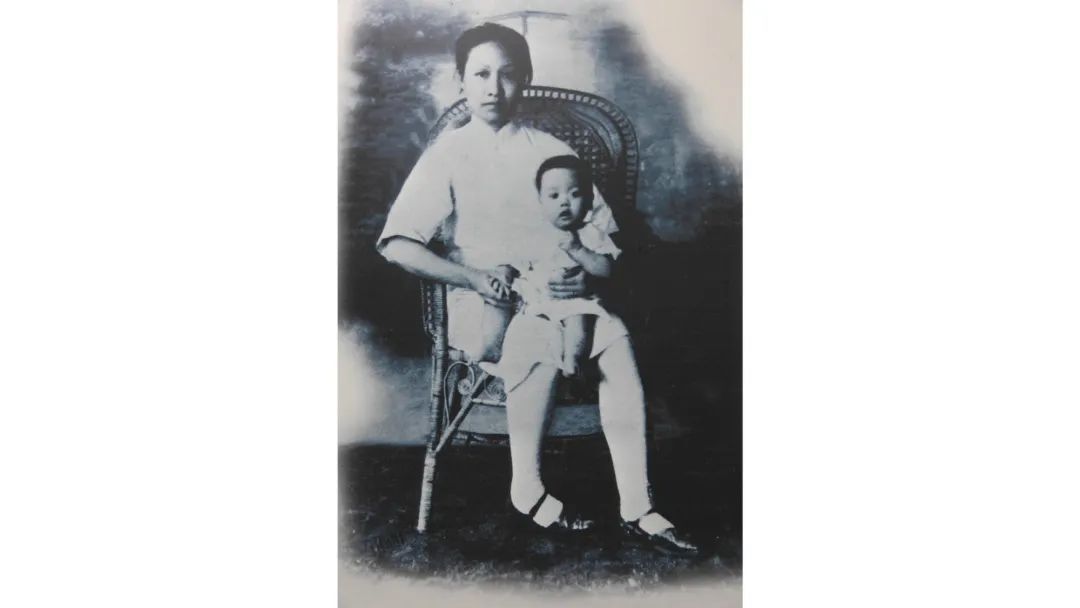

1935年11月,第二团被日伪军围困,赵一曼为掩护部队突围,身负重伤。在养伤期间被日军发现,战斗中再度负伤,昏迷被俘,经受各种酷刑,但她始终坚贞不屈,没有泄露党的任何机密。1936年8月2日,年仅31岁的赵一曼在珠河英勇就义,在开赴刑场的火车上,她留下绝笔信:“母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你,在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”