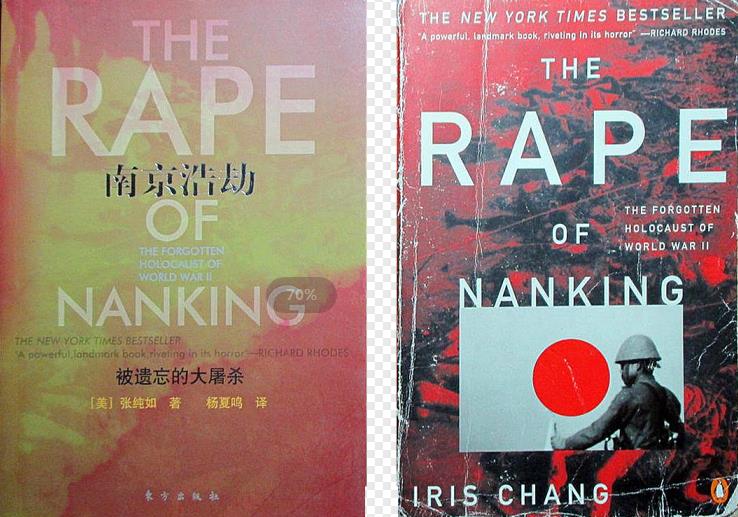

张纯如用生命书写的书 ——《南京浩劫——被遗忘的大屠杀》

图片由南京民间抗日战争博物馆提供

1997年11月,美籍华裔作家张纯如撰写的《THE RAPE OF NANKING: THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF WORLD WAR Ⅱ》(《南京大屠杀:被遗忘的二战浩劫》,以下简称《南京大屠杀》)出版,一个月内便打入《纽约时报》畅销书排行榜,并长达三个月之久,在随后数年内再版十余次。该书被誉为“第一本充分研究侵华日军南京大屠杀的英文著作”,直面了人类历史上那一段惨绝人寰的黑暗记忆,引起了西方世界的震惊,也改变了西方英语语系国家没有关于侵华日军南京大屠杀历史事件详细记载的状况。如今,该书在世界范围内已被广泛认知,对揭露日军当年的暴行具有重要意义,为维护历史真相、捍卫人类正义作出了突出贡献。

张纯如为撰写关于南京大屠杀的书,用将近三年的时间,在世界各地采访了许多幸存者,参阅了海量历史文献,是她发现了《拉贝日记》和《魏特琳日记》,为侵华日军南京大屠杀的研究提供了全新史料。在该书的写作过程中,张纯如经常“气得发抖、失眠噩梦、体重减轻、头发掉落”,而当该书出版后,她又面对着日本右翼势力的报复和恐吓。2004年1月9日,精神极度抑郁的张纯如饮弹自尽,将生命定格在了36岁。

1995年7月,张纯如只身一人来南京实地采访,当时江苏省行政学院的副教授杨夏鸣担任她的翻译。2007年8月,在《南京大屠杀》出版十年后,中文版重新翻译,被命名为《南京浩劫——被遗忘的大屠杀》,杨夏鸣又应邀担任了翻译。杨夏鸣表示,一方面,此书引起了西方主流世界对侵华日军南京大屠杀这一事件的关注,另一方面,她在写作的过程中也发现了很多资料,对研究本身是一个促进。

今年是《南京大屠杀》出版25周年,从杨夏鸣的翻译后记中我们能一窥张纯如著书的严谨态度。

图为杨夏鸣陪同张纯如采访南京大屠杀幸存者

翻译后记(节选)

杨夏鸣

张纯如从来没有称自己是历史学家,也没有将自己的书称为“学术专著”。她称自己为作家,给自己的书的定位是“非小说体的专著”,并且强调:“我最大的期望是本书能起到抛砖引玉的作用,激励其他的作家和历史学家去调查南京大屠杀幸存者的经历。”

所谓的“非小说专著”,就是没有任何虚构的内容,在翻译全书及核对了大部分注释后,我认为张纯如完全做到了这一点。20多万字的书中,共有584个注释,书中绝大部分史实的陈述及对南京暴行的描写都有注释,说明资料来源。这完全可以与任何学术专著媲美。

在我看来,这本书是一篇历史调查报告。张纯如以记者特有的素养,不仅通过档案资料、当事人日记、书信、影像资料和相关的研究成果,而且通过在事发现场对亲历者的采访,了解事件真相;不仅仅是为了调查事件本身,而且是为了“汲取教训,警示后人”。其着眼点是放在人类的未来。

尽管如此,张纯如在很多方面完全是按照学术规范进行写作的。这里仅以南京大屠杀死亡人数为例。人数问题一直是最具争议的问题之一(这里仅从纯学术的视角)。在书中,张纯如将与其观点不同的研究结论一一列出,更加可贵的是在“广田电报”的使用上,更加显示了张纯如实事求是的风范。1938年1月17日,日本外务大臣广田弘毅在东京将下列电报内容转发给华盛顿特区的日本大使馆,美国情报人员截获并破译了该电文,在1938年2月1日翻译成英文:

自数日前返回上海以来,我调查了日本军队在南京及其他地方所犯暴行的报告。可靠目击者的口头描述及个人(他们的可信性是毋庸置疑的)的信件提供了令人信服的证据,这些证据表明日本军队过去及目前的行为方式使人联想到阿提拉(Attila) 和他手下的匈奴人,至少有30万中国平民被屠杀,其中许多是被蓄意和残忍地杀害。

要是一般的人必然会将这段电报当成是论证自己观点的铁证,因为日本外务大臣在秘密的外交电报中自己承认有30万中国平民被屠杀。但张纯如进一步研究了该电报的来龙去脉,并在注释中明确地说明:“该电报内容最初是由《曼彻斯特卫报》记者田伯烈(H.J. Timperley)所写,但该电文被上海的日本新闻检查官员所扣留(参见“红色机器”,日本外交电报,第1257号)。后来他估计的30万死亡人数由日本的外务大臣广田签发给华盛顿。这一电报的意义在于日本政府不仅知道田伯烈提出的30万死亡数字,而且在当时试图查禁这一信息。”张纯如的这一结论客观地反映了那一历史事实。

在书中,她还对松井石根是“南京大屠杀的罪魁祸首”的结论提出了自己独立的见解,并对“田中奏折”的真伪进行了公允的综述。

什么是学者?这才是真正的学者。

另外,张纯如还超越了研究专门史的历史学家所固有的局限性,始终从人类文明的高度来考察南京大屠杀这一“人类荣誉的污点”,并告诫人们:“除非有人迫使世界记住这一事件,否则这种可怕的对死亡及死亡过程的不敬,这种人类社会进化中的倒退现象仅仅会被认为是人类历史中无足轻重的小插曲,被当作计算机程序中的一个无碍大局的小故障。如果出现这一情况,联想到‘在人类漫长的历史中,自相残害的例子不胜枚举’的事实,那么人类必然会再次重复相似的暴行。”现在看来这一告诫并非杞人忧天。

在书的结尾,张纯如总结了南京大屠杀的三条教训:一是“人类文明本身十分脆弱,如同薄纸”;二是“不受制约的绝对权力才会使像南京大屠杀这样的暴行成为可能”;三是“人们的思想是如此容易地接受种族屠杀,并使我们所有人都成为难以置信的事件的消极旁观者”。

虽然不能说这些总结是至理名言,但其思考问题的视角及境界却是一般的历史学家所不具备和难以达到的。

记者:林曦

编辑:孙文川、魏策

设计:项阳

图片由南京民间抗日战争博物馆提供

《南京浩劫——被遗忘的大屠杀》节选

导言

在人类漫长的历史中,自相残害的例子不胜枚举,令人叹息。但是,如果这类残害也有程度之分的说法成立的话,那么,在世界历史中很少有暴行在惨烈度和规模上能与二战期间发生在南京的暴行相提并论。 ············①

1937年11月,在成功地占领上海后,日本人就对刚建立不久的“中华民国”首都发动了大规模的进攻。1937年12月13日南京陷落后,日本士兵开始了一场不是史无前例,也是旷世罕见的暴行。成千上万的年轻男子遭到围捕,押往城外,在那里他们或被机关枪集体屠杀,或被日本新兵用来练习刺杀,或是被浇上汽油,活活烧死。一连数月,南京街道尸横遍地,腐臭熏天。多年后,远东国际军事法庭(IMTFE)的专家估计,从1937年末到1938年初,在南京约有26万非战斗人员死于日本兵之手,不过一些专家认为这一数字超过了35万。[1]②(方括号注码为原注注文,圆圈注码为译者注——译者)

[1]《表格,日本南京大屠杀估计的死亡人数》,第二次世界大战战争犯罪档案,远东国际军事法庭记录,法庭证据,1948年,文件第1702号,美国国家档案馆馆藏,档案号:Record Group238/Entry14/box134。

①编者注:文中······均为节选省略部分。下文注码序号均为原书序号。

②另外,法庭证据第327号,内容是当时的首都(南京)地方法院首席检察官陈光虞撰写的《首都地方法院检处奉命调查敌人罪行报告书》也有相关的数据。——译者

本书仅仅是对日本人在南京所犯下的残忍和野蛮罪行的一个简单的摘要,因为本书目的并非是要收集大量的史料以证明该事件是人类历史上最野蛮的行径之一,而是要了解该事件的真相,以便汲取教训,警示后人。

然而,量的差异往往代表了质的区别,因此,一些统计数据是必不可少的,以帮助读者了解60年前,发生在一座名为南京的城市里大屠杀的规模。

一位历史学家估计,如果南京的死难者能手牵手,那么这队行列可以从南京一直排到杭州,空间距离约为200英里;他们流出的血液重达1200吨;他们的尸体可以装满2500节火车车皮。[2]

仅仅从被屠杀的人数看,南京大屠杀已经超过了历史上的许多最野蛮的行径。日本人的暴行超过了罗马人在迦太基的暴行(15万人死于那次屠杀) , [3]也超过了天主教军队在西班牙宗教裁判所①屠杀的人数,甚至超过了帖木尔②的一些暴行,他于1398年在德里③杀害10万俘虏,并于1400至1401年在叙利亚用骷髅建造了两座塔台。[4]毫无疑问,20世纪随着集体屠杀的工具的改进,希特勒屠杀了大约600万犹太人,但是,这些死亡人数是在数年内逐渐积累的,而在南京的浩劫中,屠杀却是集中在数周之内。

[2]吴志鉴(音)的估计,转引自《圣何塞墨丘利新闻》(San Joes Mercury News),1988年1月3日。

[3]弗兰克·乔克和库尔特·乔纳森(Frank Chalk and Kurt Jonassohn):《种族屠杀的历史和社会学:分析与个案研究》(The History and Sociology of Genocide:Analyses and Case Studies),耶鲁大学出版社1990年版,第76页。

[4]阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)1947年,第347页,转引自利奥·库帕(Leo kuper):《种族灭绝:20世纪它的政治用途》(Genocide:Its Political Use in the Twentieth Century),耶鲁大学出版社1981年版,第12页。

①1480—1834年的天主教法庭,以残酷迫害异端著称。——译者

②帖木尔1336年出生于中亚一突厥化的蒙古贵族家庭,成吉思汗七世孙。曾担任西察合台汗国的雇佣兵首领。1370年夺取河中地区的统治权,自称大埃米尔。1380年开始向外扩张。——译者

③印度中部偏北一城市,临朱木拿河。自古以来该市就占重要地位。德里的新建部分在1912年成为英属印度的首都,1947年成为独立了的印度的首都。——译者

的确,即便是用历史上最具破坏性的战争标准来衡量,南京大屠杀也是最严重的集体屠杀的例证之一。[5]为了推算其相对规模,我们还必须再看一组统计数字。南京的死亡人数——只是中国的一座城市——超过了某些欧洲国家在整个战争期间的平民伤亡人数(英国平民死亡人数为61000,法国是108000,比利时为101000,荷兰是242000)。回首往事,空袭被认为是最令人生畏的大规模毁灭的手段之一。然而,即便是战时最严重的空袭也没有超过日本对南京的毁灭。很有可能,南京死亡的人数要超过英国对德累斯顿①的空袭及随后的大火所造成的死亡(当时,国际接受的死亡人数为225000,但是现在更为客观的描述为:死亡60000,受伤人数至少30000)。[6]的确,无论我们使用保守的估计——26万,还是最高的估计——35万,南京死亡的人数都远远超过美国空袭东京所造成的伤亡人数(估计的伤亡人数为:80000—120000),甚至超了1945年年底两颗原子弹在广岛和长崎所造成的死亡人数之和(估计的死亡人数分别为140000和70000)。[7]一想到这一点,的确令人震惊。

人们应该记住的不仅仅是南京浩劫中被屠杀的人数,而且还应记住许多人是如何悲惨地死去。中国男子被日本兵用来练习刺杀和斩首比赛。估计20000—80000中国妇女遭到强奸。[8]许多日本士兵不仅强奸中国妇女,还将妇女破腹开膛,割掉她们的乳头,将她们活着钉在墙上。[9]日本士兵强迫父亲强奸他们的女儿,儿子强奸自己的母亲,并迫使其他家庭成员在一旁观看。不仅活埋、阉割、割除器官和烤活人取乐成为常事,而且更为恶劣的折磨也时有发生,如用铁钩钩住舌头将人吊起;将人活埋至腰部,然后在一旁欣赏他们被德国牧羊犬撕碎。这些场景如此恶劣,令人作呕,就连住在南京的纳粹党员也震惊不已,其中一人称这些暴行是“野兽机器”的行径。 [10]

[5]有关欧洲的统计人数,参见R.J.拉梅尔(R.J. Rummel):《中国血腥的世纪:1900年以来的种族屠杀和集体屠杀》(Chinese Bloody Century:Genocide and Mass Murder Since 1900),Transaction 出版社1991年版,第138页。

[6]有关德累斯顿空袭的统计资料来自路易斯·L.辛德(Louis L. Snyder):《路易斯·辛德之第二次世界大战历史指南》(Louis Snyder’s Historical Guide to World WarⅡ),Greenwood出版社1982年版,第98—99页。

[7]Brigadier Peter Yong编《第二次世界大战年鉴》(The World Almanac Book of World WarⅡ),World Almanac Publication/Prentice Hall出版社1981年版,第330页;有关广岛和长崎原子弹爆炸的死亡人数,参见理查德·罗德(Richard Rhodes):《原子弹的制造》(The Making of the Atomic Bomb),Simon &Schuster出版社1996年版,第734、740页。罗德称到1945年底,广岛约14万人,长崎约7万人死于原子弹爆炸。死亡还在持续,五年后,广岛与原子弹有关的死亡达到20万,长崎达到14万,但即使五年后两个城市的死亡人数之和仍然未能超过南京大屠杀的最高死亡人数的估计,注意到这一点很有意义。

[8]凯瑟琳·罗赛尔(Catherine Rosair):《对一老兵来说,天皇的访问是恕罪》(For One Veteran,Emperor Visit Should be Atonement),路透社,1992年10月15日;乔治·菲奇:《南京的暴行》(Nanking Outrages),1938年1月10日,乔治·菲奇档案,耶鲁大学神学院图书馆;台湾的历史学家李恩涵估计8万名妇女遭到强奸或被肢解(李恩涵:《南京大屠杀所涉及的战争国际法问题》,载《中央研究院近代史研究集刊第二十期》1991年,第335—367页)。

[9]根据作者对幸存者的采访。

[10]克里斯蒂安·克勒格尔(Christian Kroger):《决定南京命运的日子》(Days of Fate in Nangking),彼得·克鲁格尔档案中未发表的日记;另外,参见远东国际军事法庭判决书,美国国家档案馆。

①德国中东部城市,位于莱比锡东南偏东河畔,是工业与文化中心,其瓷器工业于十八世纪初迁至梅森。——译者

第二章 六周暴行

到日本军队进入南京时,消灭所有中国俘虏的命令不仅仅是停留在文件上,而且传达到中下级军官。1937年12月13日,日本陆军第66大队收到了下面的命令:

大队通讯员2时收到了联队长的命令:遵照旅团指挥部的命令,处理所有的战俘。处理方法:将战俘分为12人一组。分别枪毙。

下午3时30分,召开了中队长会议,就如何处理战俘交换意见。经讨论决定,把战俘平均分配给各中队(第一、二、四中队),按50人一组从关押地带出枪决。一中队在部队驻地以南的庄稼地执行任务;二中队在驻地西南的洼地执行任务;四中队在驻地东南的庄稼地执行行动。

战俘关押地的周围必须严加守卫,我们的意图绝对不能让战俘发现。

各中队在5时前完成准备。从5时开始执行任务。7时30分结束。[12]

该命令有一个残忍的逻辑。没有食物可以提供给俘虏,因此他们必须被杀掉。杀死他们不仅可以解决食物问题,而且可以消除报复的可能性。另外,死掉的敌人不会组成游击队。

但是执行这一命令却是另一回事。当日本军队在12月13日黎明时分突破城墙冲进城里时,他们进入了一座人口远远超过他们人数的城市。历史学家后来估计有超过50万的平民和9万中国军人被困在南京,而进攻该城的日本士兵只有5万人。中岛知道屠杀数以万计的中国俘虏绝非易事。“要处置1000、5000甚至1万人,即使只是解除他们的武装都是极其困难的······如果他们制造麻烦,后果将是灾难性的。”[13]

[12]转引自中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院编《南京大屠杀图证》,第62页。该命令的英语翻译见伊集钧和史咏编《南京大屠杀:历史照片中的见证》,Innovative Pres出版社1997年版,第106页。

[13]木村(Kimura):《南京之战:第十六师团长中岛日记》,中央公论社1984年版。中岛日记还刊登在日本杂志《历史人物》1984年12月的增刊上。该日记的部分英语翻译载伊集钧和史咏编《南京大屠杀:历史照片中的见证》,第106页。

日本记者

这些暴行使随军到南京的日本记者感到震惊。[21]一位被吓坏的《每日新闻》记者亲眼看到,日军让中国俘虏排队站在中山门附近的城墙上,然后用步枪上的刺刀向他们猛刺过去。“俘虏们一个个地摔到城墙外,”这位记者写道,“鲜血四溅,这种令人胆寒的气氛使人毛骨悚然,四肢发抖。我站在那里,失魂落魄,茫然不知所措。”[22]

不仅是他一个人有这种反应,其他许多记者——甚至是经验丰富的记者,对这种毫无节制的暴力也感到畏缩。于是,他们的感受显现在他们的文章中。下面是一位日本随军记者今井正冈(Imai Masatake)的描述:

在下关码头,尸体堆成了一座小山。大约50到100人在那里干着苦活,把尸体拖下来扔进长江。尸体还滴着血,有些人还活着,并微弱地呻吟着,他们的四肢还在抽动。苦力们忙着干活,一声不吭,就像在哑剧中一样。黑暗中,人们很难看到长江对岸。在微弱的月光下,码头上有一大片闪着微光的东西。哇!是血!

过了一会儿,这些苦力干完了拖尸体的工作,日本士兵让他们沿江站成一排,哒!哒!哒!我听到了机关枪的枪声。苦力们面朝后倒进长江,被汹涌的江水吞没。哑剧到此结束。现场的一位日本军官估计有2万人被杀。[23]

下面是来自日本战地记者小俣行男的报道,他目睹了中国俘虏被带到下关,并沿江排队:

第一排被砍头,第二排的人被迫将这些无头尸体投入江中,然后他们自己也被砍头。这种屠杀从早到晚不停地进行着。但他们用这种方法只杀了2000人。第二天他们对这种杀人的方法已经厌倦,于是便架起机枪。其中两挺,以交叉火力向排着队的俘虏射击,哒!哒!哒!哒!扳机扣动了。有的俘虏跳入江中,但没有一个能成功地游到对岸。[24]

以下来自日本摄影记者河野公辉(Kawano Hiroki)的报道:

在“入城式”之前,我看到50—100具尸体顺江漂流。他们是死在战场上,还是俘虏后被杀死?或者他们是被屠杀的市民? 我记得就在南京城外有一个小池塘。它看上去像血海——色彩绚丽。要是我有彩色胶卷就好了······那将是一张多么令人震撼的照片![25]

另一位在南京的日本随军记者佐佐木(Sasaki Motomasa)评论道:“在东京大地震中我曾见过成堆的尸体,但根本无法与这里的相比。”[26]

[21]有关日本记者对南京大屠杀的描述英文翻译,参见伊集钧和史咏编《南京大屠杀:历史照片中的见证》,第52—55页。

[22]同上注。

[23]转引自军事科学院外国军事研究部编《日本侵略军在中国的暴行》,解放军出版社1986年版,第143—144页。

[24]小俣行男(Omata Yukio):《日本随军记者的见闻录》,德间书店1985年版。

[25]转引自森山康平:《南京大屠杀与三光作战——记取历史教训》,四川教育出版社1984年版,第8页。

[26]转引自杨奇桥:《对田中正明九点质疑的反驳》,《百姓》(香港),第86期(1985)。

南京暴行背后的动机

那么我们将如何解释发生在南京的日复一日的暴行呢?大多数纳粹分子死在监狱或刑场,即使侥幸活下来的,也是作为逃犯东躲西藏,了却余生。但与纳粹分子不同,许多日本战争罪犯仍然活着,并在日本政府的保护下过着宁静和舒适的生活。因此,他们是这个星球上为数不多的能向作家和记者透露一些他们在二战中施暴时感受的人,原因是他们现在不用担心国际法庭会将他们绳之以法。

下面是我们了解到的一些情况。日本士兵不仅仅是由于战斗变得残暴,谋杀中国士兵和非战斗人员的任务也使他们变得冷酷无情。的确,日本军方组织的各种比赛和练习使得日本士兵丧失了作为人的一些本性,如残酷地去杀害未攻击自己的人。

············

一名叫富永少壮(Tominaga Shozao)的退役军官清楚地记得自己如何从一名天真无邪的青年变成一台杀人机器的过程。当富永被分配到广岛第39师团232联队时,他是一名刚从军校毕业的少尉。当他被介绍给他的部下时,富永惊呆了。“他们目光邪恶,”他回忆道, “那不是人的眼睛,而是虎豹的眼睛。”

在前线,富永和其他新的候补军官进行了强化训练以增强他们对战争的忍耐力。在这一训练中,一名教官指着拘留中心一名瘦弱的中国人说:“这就是磨练你们勇气的原材料。”教官日复一日地教他们如何砍头,如何刺死俘虏。

············

但富永逐渐学会了杀人,当他越来越适应时,他不再觉得他的部下目光邪恶了。对他来说,暴行成为例行公事,几乎是家常便饭。回顾自己的经历,他写道:“我们将他们变成这个样子。家中的好儿子、好父亲、好兄弟被带到前线厮杀。我们将人变成了杀人的魔鬼。3个月内,所有人都变成了魔鬼。”[52]

一些日本士兵承认,对他们来说杀人是件很容易的事,因为他们所接受的教育是除天皇外,其他所有个体生命,包括他们自己的都毫无价值可言。

············

在一次次的采访中,曾参加过南京大屠杀的老兵们都诚实地讲述了他们经历的那种完全丧失同情心和犯罪感的时刻,即使是在凌辱手无寸铁的平民时也是如此。永富角户(Nagatomi Hakudo)坦率地谈到南京陷落时他的心情:

我记得卡车载着我们沿着一条已被清理过的道路行驶,两边是成千上万被屠杀者的尸体堆。当我们停下,从后面将一群中国俘虏拖下车时,野狗正在啃噬着尸体。当时日本军官建议测试我的勇气。他拔出军刀,在上面吐了一口唾液,突然他猛地挥刀,刀就落在蜷缩在我们前面的一个中国男孩的脖子上,顿时人头滚落到人群中,身体向前栽倒,两股鲜血从脖子里喷出。那名军官建议我把这颗人头带回家当纪念品。我记得,当我接过军刀开始杀人时,我自豪地笑了。[54]

经过了近60年的反省后,永富完全变成了另一个人。作为日本的一名医生,他在候诊室里修建了一个忏悔佛龛。病人可以看到他在南京受到审判以及他所犯罪行全部口供的录像带。①这位医生的绅士、礼貌的举止和他令人恐惧的过去相矛盾,人们真难以想象他曾经是一个残忍的杀人狂。

“几乎没人知道,日本士兵用刺刀挑起婴儿,将他们活活地扔进开水锅里,”永富说,“他们轮奸12岁少女到80岁老妇,一旦她们不再满足他们的性要求,日本士兵就将她们杀死。我砍过人头,将人饿死过,将人烧死过,还活埋过人,总数超过200人。这真可怕,我变成了一只动物,干了那些毫无人性的事。实在难以用语言来解释我所干的事,我真是个魔鬼。”[55]

[52]对富永(Tominaga)的采访;西奥多·库克(Theodore Cook)和哈罗科·塔亚·库克(Haruko Taya Cook):《战争中的日本:口述历史》(Japan at War:An Oral History),New Press出版社1992年版,第40页。

[54]转引自乔安娜·皮特曼(Joanna Pitman):《忏悔》(Repentance),《新共和报》,1992年2月10日,第14页。

[55]同上。

①原文如此。——译者

第七章 占领下的南京

1938年1月1日,日本人在南京成立了一个新的政府:南京自治委员会,或“自治政府”,在南京的一些西方人士这样称呼它。[29]自治委员会是由中国的傀儡官员组成,他们控制着南京的市政管理、民政、财政、警察、商业和交通。到了春天,从表面看,南京又开始像一座正常城市那样重新运行起来。自来水、电力照明和日常的邮政服务得到恢复。[30]日本人经营的城市公交开始运营。街道上又出现了人力车,人们也可以乘火车从南京去上海了。南京很快成为日本人的一个转运中心,每天小火车、马匹、野战炮、卡车和其他供给由轮渡从南京运到长江对岸的浦口。

但是残酷的占领迹象也随处可见。中国商人承受着很重的赋税和房租以支付当权官员的薪水。[31]日本人还开设了面向中国民众的军队商店,这些商店吸纳走了城市里中国人的黄金和钱财,代之以毫无价值的军票。[32]即使货主就在南京,中国傀儡政府仍然将贵重物品和库存产品没收,这一做法更加剧了居民的贫困。[33]这一做法也使得一些下层官员私下彼此嘲讽:“我们现在正在进行得到批准的抢劫。”[34]

更令人担忧的是,鸦片重现南京,其危害要远远胜于苛捐杂税和没收财产的经济剥削。[35]在日本占领南京前,鸦片是地下毒品,南京的商人和绅士阶层在密室里偷偷地吸食,但是没有人胆敢在街头公开销售鸦片,也不敢在年轻人面前炫耀鸦片。南京陷落后,人们可以随意地步入鸦片馆,而不会受到警察的干涉。这些鸦片馆胆大妄为地用中文招牌招徕顾客,招牌上写着“官土”的字样,即鸦片的代名词。

为了鼓励人们上瘾,进一步地奴役中国人民,日本人在南京常常以毒品作为支付劳工和妓女的手段。他们甚至向小到只有10岁的儿童分发海洛因香烟。根据自己的研究,金陵大学的历史学教授贝茨得出的结论是,南京地区有5万人吸食海洛因。

[29]《关于南京自治委员会的简要评述,1938年3月7日》,收录在德国驻华大使馆,德国外交报告,第103页开始的文件;魏特琳:《魏特琳日记1937—1940》,1937年12月30日和1938年1月1日;远东国际军事法庭资料,法庭证据,1948年,第二次世界大战战争犯罪档案,第1906页,美国国家档案馆,档案号:Record Group238 Entry14 box134;指挥官C.F.杰夫斯(Jeffs)致美国亚洲舰队司令的信(信头标有:美国瓦胡号),1938年2月21日,截止于1938年4月10日,一周情报摘要,海军作战部,海军情报处,一般通信,1929—1942,美国国家档案馆,档案号:RG38,Entry81,box195,fold A8—21/FS 3。

[30]指挥官C.F.杰夫斯(Jeffs)致美国亚洲舰队司令的信(信头标有:美国瓦胡号)1938年4月11日,截止于1938年4月10日,一周情报摘要。海军作战部,海军情报处,一般通信,1929—1942,美国国家档案馆,档案号:RG38,Entry 81,box 195,fold A8—21/FS 3。

[31]同上;德国驻华大使馆,德国外交报告,第107页开始;《关于南京自治委员会的简要评述,1938年3月7日》,收录在德国驻华大使馆,德国外交报告,第103页开始的文件。

[32]德国驻华大使馆,德国外交报告,1938年5月5日文件,第100页开始。

[33]《关于南京自治委员会的简要评述,1938年3月7日》,收录在德国驻华大使馆,德国外交报告,第103页开始的文件。

[34]同上。

[35]有关毒品贸易的资料,参见贝茨在远东国际军事法庭的证词,远东国际军事法庭记录,第2649—2654,2658。

选自《南京浩劫——被遗忘的大屠杀》东方出版社

(2007年8月第1版)

鸣谢:杨夏鸣教授、南京民间抗日战争博物馆